この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

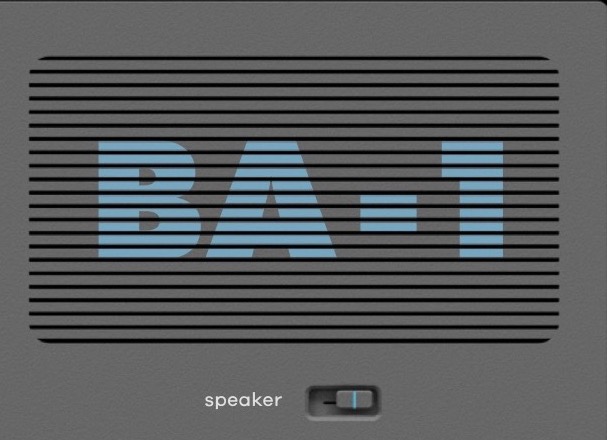

モダンなコンセプトながら音楽的で使いやすいエフェクト・プラグインを開発してきたBABY AUDIO. から、ついに初のインストゥルメント・プラグイン【BA-1】が登場です!

そんな記念すべき第一弾はYAMAHAのポータブルシンセCS01をベースにしたソフト・シンセサイザー・プラグインです。

正直予想外のチョイスではありましたが、振り返ってみるとこれまでのプラグインも今時なサウンドと見た目ながらほど良いレトロさやアナログ感がありましたので、自然な流れなのかもしれませんね。

Baby Audioファンはもちろん、レトロフューチャーな音楽をやっている方なんかにも自信を持ってオススメできるインストゥルメントに仕上がっていると思います!

スポンサーリンク

わからない用語がありましたらこちらのサイトが便利です!

目次

BA-1 の特徴と機能紹介

シンセの機能をざっくり紹介

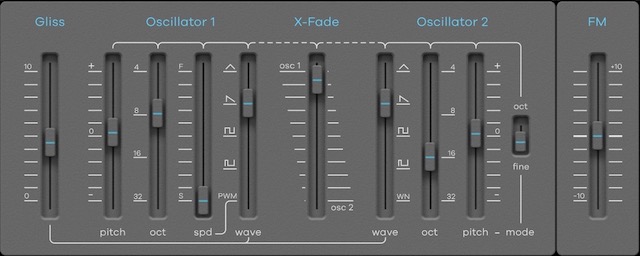

二つ目のオシレーターとFMが加えられて音作りの幅が大きく広がっています。

二つのオシレーターを真ん中のスライダーで混ぜる方式になってます。

1と2は完全に同じではなく、オシレーター1の方にはPWMと専用のLFO、オシレーター2の方にホワイトノイズがあります。

また、オシレーター1のピッチは1と2両方に効き、オシレーター2のピッチはそこからのオフセット値になっている模様。(なので1と2のピッチをずらしたい場合は2の方で調節)

FMを使うと一気にサウンドが豊かになりますよ。

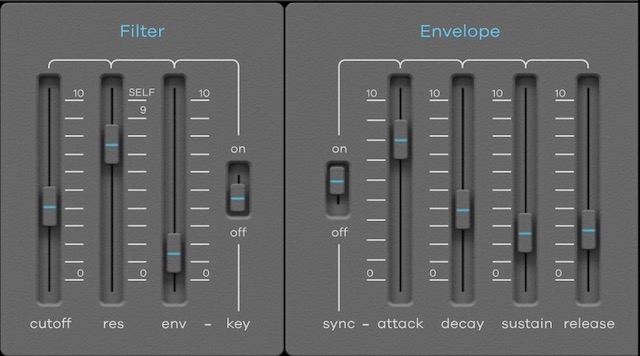

搭載されている24dBのローパスフィルターはレゾナンスの効き方がいい感じです。ガッツリ上げると往年のシューティングゲームごっこができますよ。

エンベロープはアンプとフィルター共通のタイプで、アタックタイムはDAWとシンクさせることもできるようになっています。

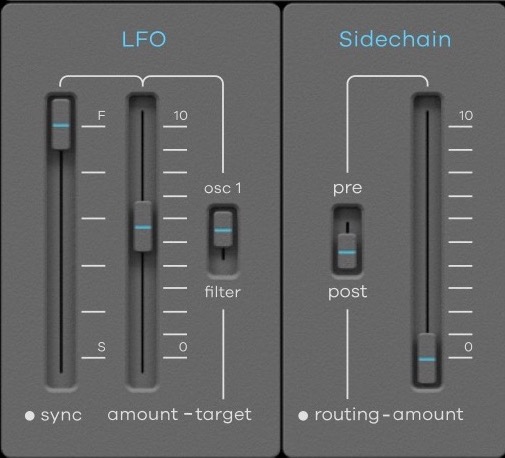

シンプルなLFOはピッチとカットオフのどちららかに割り当て可能です。

簡単にダッキングをかけられるサイドチェインがなかなか便利です。

Internalモードですと、DAWのテンポに合わせてい4ビートでダッキングをかけてくれます。

Externalにするとサイドチェイン入力に合わせてダッキングをかけてくれますので、コンプやDuckなどの専用プラグインを使わずにサイドチェイン・ダッキングができてしまいますよ。

エフェクト

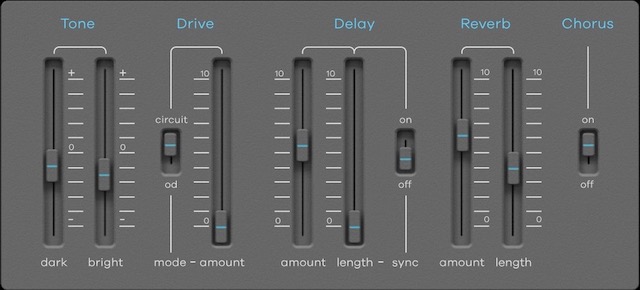

エフェクト・セクションは1980年代の安価なラックエフェクトやギターペダルにインスパイアされているらしいです。

その割には全然チープな感じはせず、シンプルな操作ながらかなりクオリティの高い音を作ってくれます。

- トーン・・・2つのシェルビング・フィルターで高音と低音をコントロールできます。

- ドライブ・・・歪みも2つのモードを搭載。けっこう歪む。

- ディレイ・・・シンプルなシングル・ディレイ。

- リバーブ・・・レトロなシンセと相性抜群のリバーブ。軽くかけて音を広げるだけで全然印象が違ってくる。

- コーラス・・・スイッチ一つと侮ることなかれ。いい感じに厚みのあるサウンドになりますよ。

その他機能とプリセット

こちらはオリジナルのハードウェアに付いているスピーカーを模したもの。

プラっぽい箱鳴りまで感じられる気がします。ローファイな雰囲気アップ。

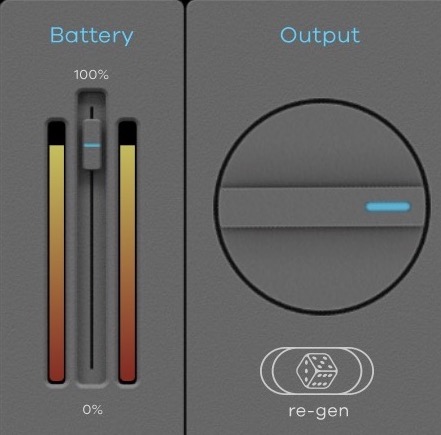

で、こちらが電池が減ってきた時のサウンドをシミュレートするという、ちょっとマニアックな機能。

XLNのRC-20やdeniseのBad Tapeにあるようなレトロ効果を得られます。

ちょっとしたピッチの揺れから、ノイズまで入ってガッタガタな音まで表現できますよ。

ちなみに、アウトプットのボリュームの下にあるRe-Genも面白いですよ。

ランダム機能みたいなものなのですが、謎パッチが生み出されるガチなランダムと違い、ちゃんと使える音楽的なパッチを生み出してくれるアルゴリズムになっています。

BA-1はどこを探してもイニシャライズが見つかりませんでした。(マニュアルにも書いてない)

それほど入り組んだ作りではないので、プリセットやRe-Genから出発しても問題ない、てかそのほうが早いよねっていう考えなのかな?

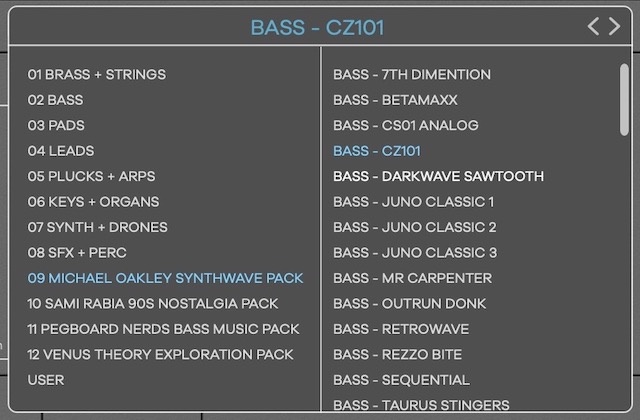

プリセットにはトップ・サウンド・デザイナーが作成した4つのジャンル別拡張パックが付いてきます。

海外のDTM系YouTuberでお馴染みのVenus Theory氏のパックもありますよ。

「え〜数値がちゃんと出ないとなんか不安なんだよねー」といった方もご安心ください、横のディスプレイにちゃんと表示されます。

アップデート情報

エフェクト・セクションを単独でオーディオ・エフェクトとして使用できるようになりました!

Baby Audioのシンセ【BA-1】がバージョン1.5にアップデート!色々便利な機能が付きました。

Baby Audioのシンセ【BA-1】がバージョン1.5にアップデート!色々便利な機能が付きました。

参考動画

まとめ

実際に使ってみると随所にBaby Audioらしさのが見られ、初インストゥルメントに相応しいプラグインに仕上がっていると思います。

単なるノスタルジーではなく、あくまでも現代のプロダクションで使用するの前提なのがBaby Audioの良いところ。

サウンド面もチープすぎずゴージャスすぎずで使いやすいですね。エフェクトでもかなり調整が効きますので、内部エフェクトも含めて音作りするのがオススメです。

これでCPU負荷がやたら高かったらやだなと思いましたが、羽のように軽いSylenth1と同じかそれよりちょい重くらいでしたので大丈夫でした。

シンセの音作りを覚えるのにも良いかもしれませんね。

ぜひ、お試しください!

こちらもオススメ!

簡単直感操作ながら幅広い機能を備えたアーティスト向けアルゴリズム・リバーブ・プラグイン!Baby Audio.【Crystalline】使い方&レビュー

簡単直感操作ながら幅広い機能を備えたアーティスト向けアルゴリズム・リバーブ・プラグイン!Baby Audio.【Crystalline】使い方&レビュー

Roland SH-101をエミュレートしたパワフルなアナログ・モノシンセ・プラグイン!Softube【Model 82 Sequencing Mono Synth】レビュー

Roland SH-101をエミュレートしたパワフルなアナログ・モノシンセ・プラグイン!Softube【Model 82 Sequencing Mono Synth】レビュー

購入はこちら

| Spring Sale | 50%OFF | 2024年5月2日~5月19日 |

| アップデートセール | 50%OFF | 2024年3月14日~3月31日 |

- Plugin Boutique ・・・¥14,704 ポイント還元、無料特典あり

- beatcloud・・・

¥14,550 ポイント還元あり

※価格は為替の影響で変動します。

- Transit

- BA-1

- Atoms

- TAIP

- Super VHS

- Comeback Kid

- IHNY-2

- Crystalline

- Smooth Operator

- Spaced Out

- Parallel Aggressor

| Spring Sale | 20%OFF | 2024年5月2日~5月19日 |

- Plugin Boutique ・・・¥47,758 ポイント還元、無料特典あり

- beatcloud・・・¥46,340 ポイント還元あり

※価格は為替の影響で変動します。

- Atoms

- Transit

- BA-1

- Crystalline

- IHNY-2

- Smooth Operator

| Manufacturer Focus Sale (PIB限定) | 18%OFF | 2024年7月1日 → 2024年7月15日 |

| Spring Sale | 12%OFF | 2024年5月2日~5月19日 |

- Plugin Boutique ・・・¥30,496 ポイント還元、無料特典あり

※価格は為替の影響で変動します。

Plugin Boutique 今月の購入者無料特典

Plugin Boutiqueで何か買い物(いくらでもOK!)すると無料でこちらのプラグインがもらえます!

現在セール中の記事から特に注目のものをピックアップ!

現在セール中の記事から特に注目のものをピックアップ!

- AudioThing ・・・Frostbite 2(マルチエフェクト)

- Newfangled Audio ・・・EQuivocate(EQ)

広告

felice music labs – felice音楽教室

felice music labs – felice音楽教室

-160x160.jpg)