フォームとか力の入れ方とか、弦の押さえ方は色々研究している人が多そうですが、弦から指を離す技術も同じくらい大事です。

- 弦から離す時に音がしてしまう

- 指のばたつきが気になる

- コードチェンジがスムーズにできない

- 速弾きすると指が強ばる

- すぐに疲れてしまう

これらは少なからず離弦のテクニックが関係しています。

「良い押さえ方は、良い離し方から」

ということで、離弦についての注意点を解説していきます。

押さえ方についてはこちらの記事をご覧ください。

スポンサーリンク

わからない用語がありましたらこちらのサイトが便利です!

目次

技術的な考察

離す時に変な音が鳴るのはなぜ?

「弦から指を離す時に開放弦の音が鳴ってしまう」という、これはもうギターあるあるですね。

誰もが通る道と思ってもいいかもしれません。

原因は離す時に弦を引っかけているからで、プリングしているみたいな状態になっているわけです。

下に引っかけても、上に引っかけても鳴ってしまいますので、なるべくフワッと浮かせる感じで離しましょう。

※押さえる力が強すぎても鳴りやすくなります。

離した時の指の向き

弦から離した時の指のアングルをチェックしてみましょう。

これが合ってないと弦を引っかけたり、次に押さえる時のロスになります。

基本的には押さえていた部分がなんとなく弦の方向を向いていれば大丈夫です。

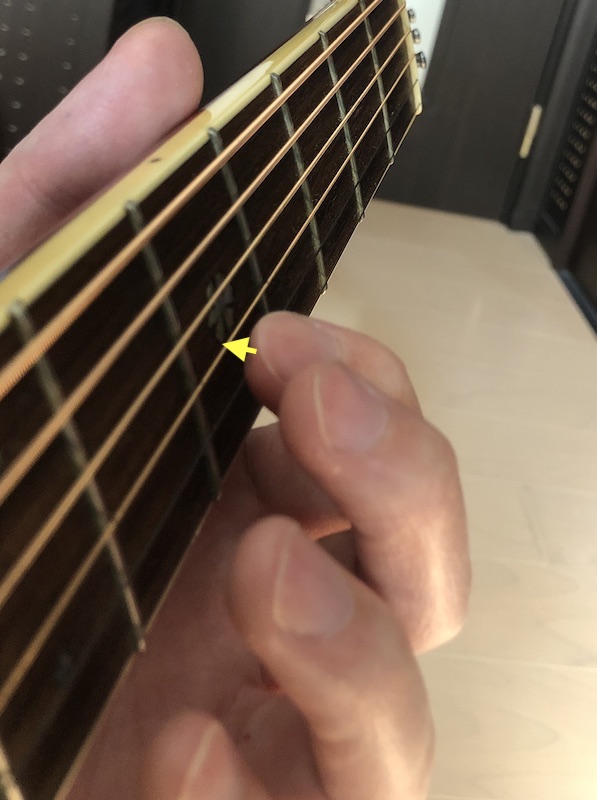

こちらは良い感じ

こちらはイマイチ

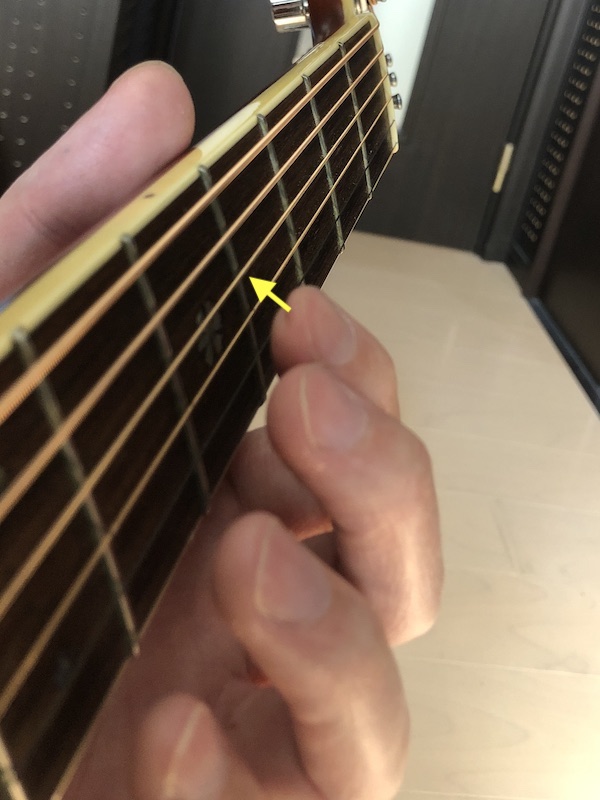

こちらは良い感じ

こちらはイマイチ

これらの離し方は手のポジションやフォームなんかも関わってきます。

その辺りの解説はこちらの記事を参考にしてみてください。

離してから次のアクション

違う弦に移動する時やバレーに移行する時、コードチェンジなんかもそうですね。

「次に弾く動作に移りながら離す」のも引っかけたり、力んだりする原因になります。

焦る気持ちはわかりますが、一度普通に離してから次のアクションに移りましょう。

脱力

楽器をやっている方には耳タコかもしれませんが、でもやっぱり大事です。

そもそも、ギターでは指を離す、上げる、みたいなアクションは基本入れません。

つまり、弦と反対方向に力をかけることはほとんどないということです。

「押さえる力を入れる→上げる力を入れる」ですと、力む、固まるといった状態になりやすいので、

「押さえる力を入れる→押さえる力を抜く」というイメージでやるといいでしょう。(感覚的な話です)

よく脱力というと押さえる力を気にされる方が多いですが、それよりも離した時(押さえていない時)にちゃんと力が抜けていることが大事です。(そうは言っても、上げる力がいらないわけではないんですけどね)

知っておきたいこと

離さないのもあり

ギターの左手指の状態は次の3つのパターンのどれかになります。

- 弦を押さえている

- 弦に触っている

- 弦から離れている

開放弦を使ったり、弦を共鳴させたりなどの必要がなければ、無理に3の状態に持っていく必要はありません。

弦の移動も、フレットの移動も、セーハ への移行も、コードチェンジも、特に不都合がなければ触っている状態でやってもいいのです。

何のための離し方?

離すときに音が鳴ってしまうから上手い離弦のやり方を探している、という方。どんなに上手くやったとしても、エレキでがっつり歪ませたり、妙に手がしっとりしていたら難しいですよ。

余計な音のミュートは離し方だけではなくミュートテクニックも併用するのが普通です。

では離弦の良し悪しはどこに役立つかといえば、効率的な指の運び(モーション)や力の入れ方(脱力)など、ざっくり言うとより楽に、スムーズに弾けるようになるということです。

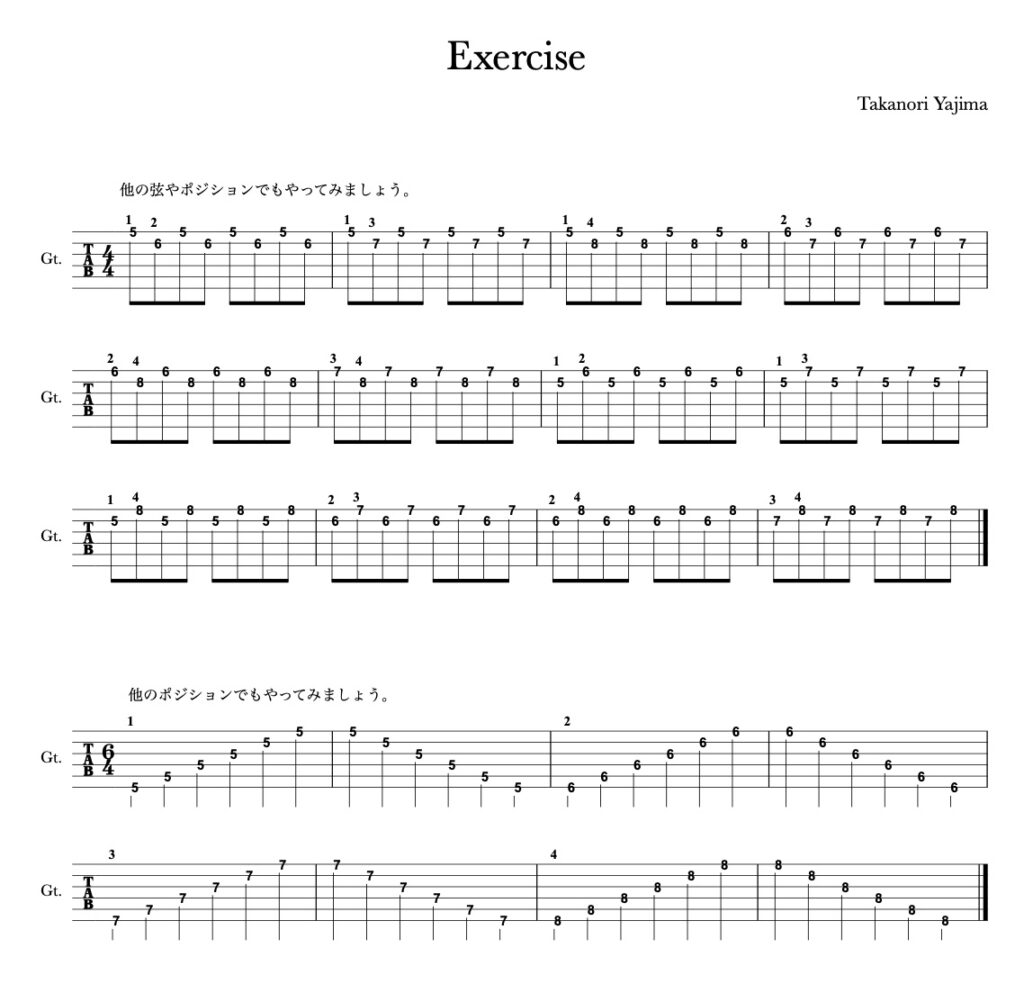

基礎練習

では最後に二つのエクササイズを紹介します。

演奏スタイルによっては全パターンやらなくても良いと思います。好きにアレンジしてやってみてください。

※離し方の練習という目的の場合はなるべく左右のミュートテクニックは使わない方がいいでしょう。

※実戦的な練習ということであればミュートを使ったり、離さないでやったり、色々やってみた方がいいと思います。

指番号やタブ譜の読み方が怪しい方はこちらの記事をご覧ください。

広告

felice music labs – felice音楽教室

felice music labs – felice音楽教室